羊毛フェルトにすっかりハマり、道具や材料を少しずつ買い揃え、ちょこちょこ楽しんでいる今日この頃です。

前回の記事と同じ入りですみません。

全2回のシリーズものです。(うそです。)

今回は

に挑戦してみましたので、ご紹介します。

参考動画

ウェットフェルティング(水フェルト)をするにあたり、参考にした動画が3つあります。

1つ目はこちらです。

ポケモンのキャラクターがお好きだそうで、たくさん作られているようです。

動画からは、器用さがにじみ出ていて

おそらくかなりの達人です。

「ドオーのポーチ」が出来上がっていく様子は、とにかく上手で観ていて惚れ惚れしました。

ポーチの表面の質感も、とても滑らかでキレイです。

2つ目はこちらです。

こちらも手慣れた感じが半端なく

プロの人なのかな…?

と思いました。

特にこの「オープンポーチ」の制作の様子は、ただただ

すごい!

のひと言で、コメントでも絶賛されていました。

ということで、以上の2つの憧れの動画を見つけました。

出来ることなら、どちらかをそのまま真似して作ってみたいのですが、どちらも見る限りかなりの達人技です。

レベチですね…。

型紙や擦り方などもそれぞれ異なっていて、経験や技術力の積み重ねによる自己流のところもあるようです。

初めてでこれは難しすぎるかな…。

プロ級のお2人からは、出来そうなところだけを真似させて頂くことにして、全体的には、初心者向けだと思われる動画を参考にすることにしました。

それが3つ目のこちらです。

手芸業界ではおなじみのハマナカさんのチャンネルに、良さそうな動画がありました。

ちょうどウェットフェルティング(水フェルト)をやりたいなと思いつき、動画を探し始めた矢先に公開された、最近の動画のようです。

タイミングが良すぎるこの動画を、見つけた瞬間の第一声は

なんでいつもネコなのさ…。

「うさぎティッシュケース」だったら、その動画ひとつでそのまま真似して作ったのにと、残念でなりません。

余談ですが、以前ハンドメイド作家さんと動物グッズについて話したときに

だいたい何でもまずネコちゃんですよね。

ワンちゃんでも良さそうなのに…。

と言ったところ

ネコちゃんはシルエットがわかりやすいから、モチーフにしやすいんです。

と教えてもらったことがあります。

なるほどー!

たしかに、ワンちゃんだと犬種によって形がマチマチで、商品展開をするにも数ばかり増えて大変そうです。

ネコちゃんだって、ねこ飼いさんからすると

種類によって全然違いますよ。

と思うのかもしれませんが、一般的にシルエットだけでひと目でそうとわかります。

うさぎだって、シルエットはわかりやすいのにな…。

そんなこんなで、ペットランキングでも、グッズになっても人気ナンバーワンの「ねこ(のティッシュケース)」の動画を、参考にすることにしました。

ウェットフェルティング実践

それでは実践です。

「ねこティッシュケース」の動画で、型紙と完成サイズの記載があったので、縮みと羊毛の量を大まかに換算して

で作ってみることにしました。(かなり適当な計算です。)

また、模様の付け方は「オープンポーチ」の動画を参考にすることにしたので、先に作っておきました。(木の模様を入れます。)

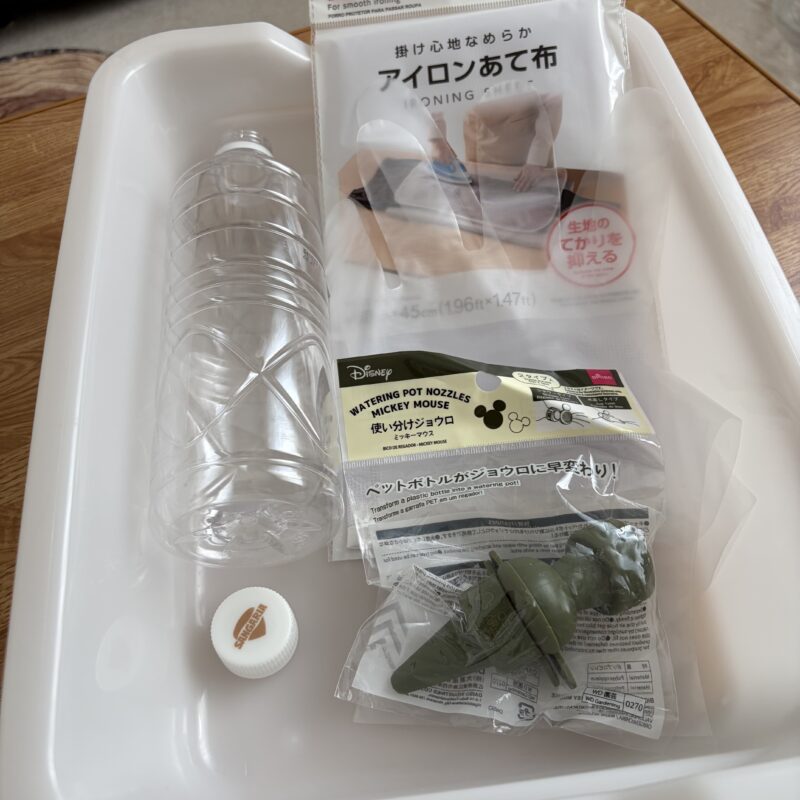

道具は

などを用意しました。

ペットボトルは、ジュースやお茶だときちんと洗えているか気になるので

わざわざ水のペットボトルを買って飲みました。

キッチン用品のボトルなどなら、いくらでも安価な新品が手に入りますし、ボトルは何でも構わないと思います。

ボトルの先端は、蓋に穴をあける方法があるようですが、じょうろの口を使うことにしました。

あて布は「ドオーのポーチ」の動画で使われていたので、一応準備しました。

これ以外に、石鹸は台所用洗剤、お湯を沸かすためにケトルなども使いました。

まずは、型紙をトレーに置いて、羊毛をちぎって上に並べていきます。

このちぎって並べる工程ですが、それぞれの動画ではサクサクと進んでいって簡単そうに見えますが

意外とムズイです。

幅が狭すぎたり、長さが長すぎたり、でも幅が広いままで短くちぎろうとすると全然ちぎれなかったり…。

全然上手に乗せられませんでしたが、量はきっちり半分を計量してあって十分だと思ったので、石鹸水をかけてみました。

上から押さえて、空気を抜いてしみこませます。

ペタンコになったら、裏返して、まずは先に作っておいた模様を置きます。

模様や装飾は、本体を一旦作って、あとからニードルで刺し、再度フェルト化をするという方法が多いようです。

けれど「オープンポーチ」の動画で、本体と同時に模様を付ける方法が紹介されていました。

細かい模様や、形が崩れてほしくない装飾などは、あとから追加した方が良いと思いますが、多少崩れても味が出そうな単純な模様なので、この方法を試してみることにしました。

石鹸水をかけたあとは、あまり強く押さえると模様がつぶれそうなので、優しくツンツンと押さえておきました。

模様を設置したら、再び上から羊毛をちぎって乗せていきます。

1回目よりは、若干上手になりました。(多分)

また同じようにヒタヒタと押さえて、裏返して端の処理をしたら、いよいよ擦っていきます。

このスリスリが、フェルト化のメイン工程です。

そこそこ定着してズレないようになるまでは、あて布を使ってみました。

けれど、どのくらいで外していいのかよくわからず、何度も外したりかぶせたりしました。

そして、そのたびにビニール手袋も付けたり外したりして、手も周りもビチャビチャになりました。

濡れても良い場所でやりましょう…。

「オープンポーチ」の動画では、大きなビニール袋を至るところで絶妙にうまく使われていて、次回はビニール袋でも試してみたいなと思いました。

羊毛がズレなくなったら、あとはひたすらスリスリです。

この擦り方も、石鹸水(お湯)にヒタヒタのまま擦っていたり、かなり泡立てた状態だったり、ゆっくりだったり、力強かったりと、やり方は様々のようです。

ちなみに一番困ったのは

お湯がすぐに冷めちゃう!

ことです。

何度もお湯を沸かして、熱くなりすぎたり、洗剤が少なすぎたり、てんてこ舞いでした。

そんなこんなで悪戦苦闘しながらも、なんとか擦り終えて、型紙を取り出しました。

裏返してみると

模様がめっちゃキレイに出てるー。

これだけは大成功でした。

引き続き、裏返した表面もスリスリです。

そして、フェルト化の工程は、これで終わりではありません。

まだまだ続きます。

擦ったあとは、コロコロしてさらに圧縮していきます。

「ドオーのポーチ」の動画では巻き簾、「オープンポーチ」の動画ではふきん(さらし?)を使っているようでしたが、とりあえず手元にあったタオルで巻いてみました。

ところがなんだかうまく転がらないので、小さめのハンドタオルを出してきて巻きなおし、コロコロしました。

このコロコロして圧縮する工程も、時間をかけて何度も行う必要があります。

でも一方向にコロコロするたびに、すごく変形するので

やり方合ってる…?

と不安になったりして、あまり力一杯できませんでした。

ということで、最後に洗って乾かして完成です。

思ったより縮まなかったですし、表面もボコボコしています。

おそらくスリスリもコロコロも、全然足りていなかったのではないかなと思います。

でも、模様がとてもかわいく出て

意外と気に入っています。

おわりに

フェルト羊毛を使った

に挑戦してみましたので、ご紹介しました。

根気のいる慣れない制作過程に四苦八苦しましたが

めっちゃ楽しい!

と、こちらもハマりそうです。

寒い冬の間に、また何か作ってみたいですね。